Overview

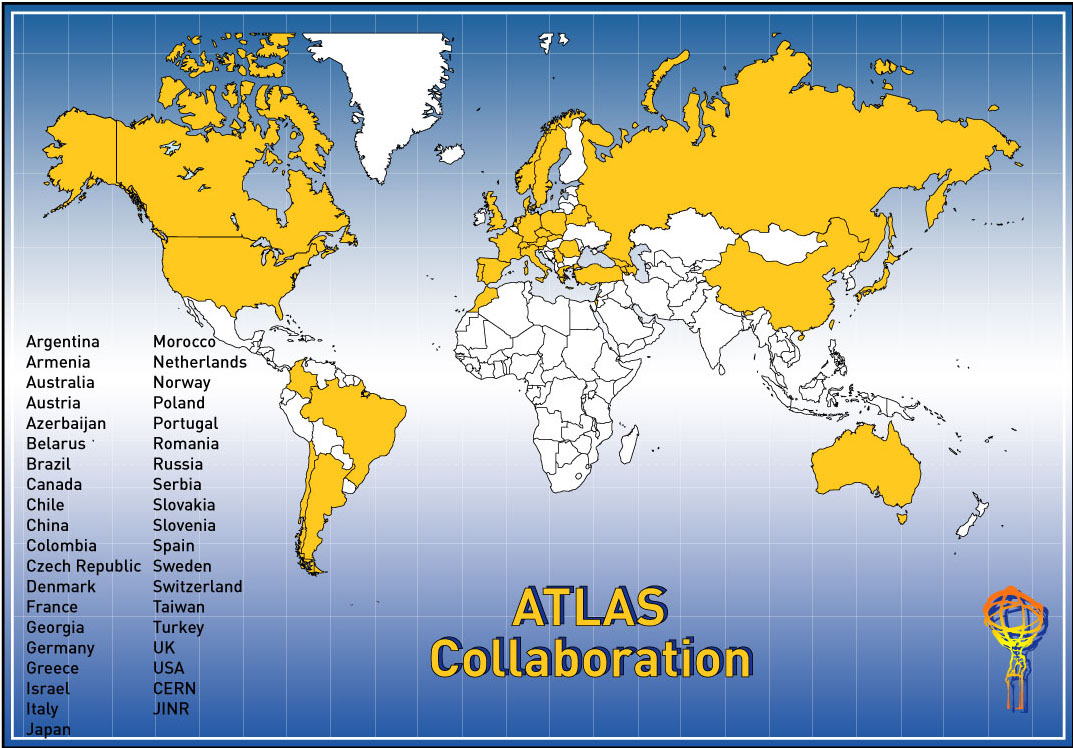

ATLASコラボレーションは、世界35の国と地域の150を超える研究機関から研究者が参加する国際共同研究グループで、日本グループは15の国内大学・研究機関から60名を超える研究者が参加しています。

これらの研究機関は、それぞれATLAS測定器の開発・建設を分担し、また実験開始後の測定・解析にも貢献します。

| |

参加研究者数 |

参加研究機関数 |

参加国数 |

| ATLAS Collaboration |

約2,000 |

165 |

35 |

| ATLAS日本グループ |

約60 |

15 |

- |

(2007年9月現在) * number of scientific authers total

日本の参加機関;

大阪大、岡山大、京都大、京都教育大、KEK、神戸大、信州大、首都大東京、筑波大、東京大、長崎科学技術大学、名古屋大、広島大、広島工業大、立命館大

Copyright (C) CERN

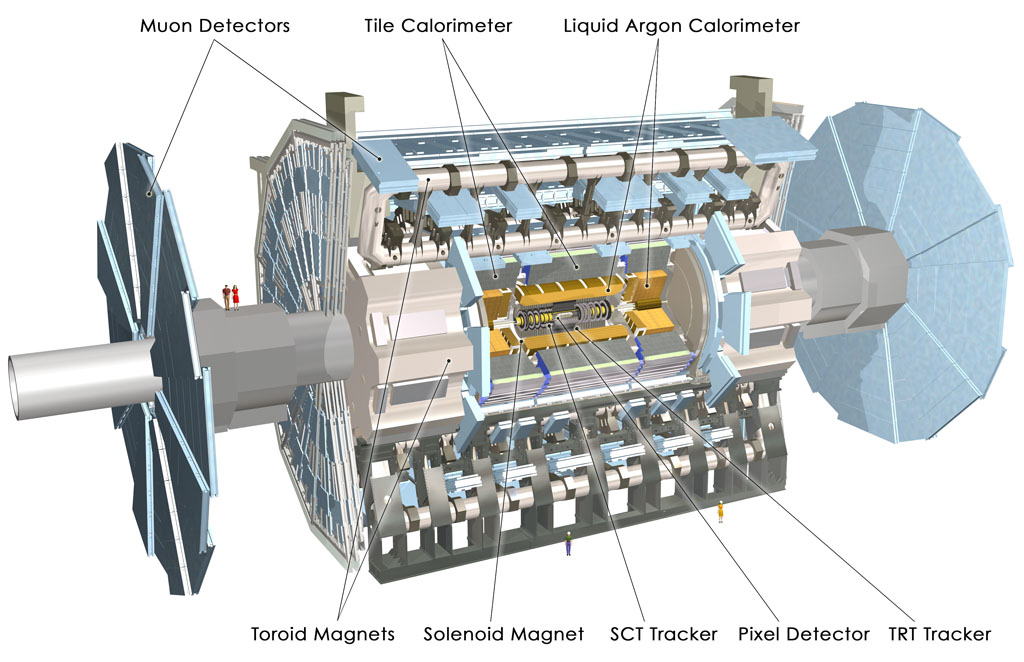

ATLAS測定器は、

幅44m、直径22m、総重量7,000t(パリ・エッフェル塔と同重量)

の巨大な測定器です。

ATLAS測定器は、大きく分けてInner Detector、Calorimeters、Muon spectrometerで構成されています。

これらの測定装置は、さらに多くの装置により構成されており、ATLAS参加機関・グループが分担して製作を担当しました。

これら測定装置に加えて、測定に必要な磁場をコントロールするための超伝導電磁石(Solenoid、Barrel Toroid、End Cap Toroid)や、データ捕捉・収集を決定するためのTrigger system、測定器が収集したデータを抽出するdata-acuisition system (DAQ)、そして膨大なデータを解析するためのComputingといった様々な要素によりATLAS 実験は構成しているといえます。

日本は、Inner detectorのSCT、 Muon spectrometerのTGC、DAQ、Computing及び超伝導Solenoidの開発・製作に貢献しました。

Copyright (C) CERN

ATLAS実験の目的は、現在の物理学において未解決となっている以下の問題の答えを見つけ出すことです。

- Unknown(多次元宇宙、ミニブラックホール)

ATLASは、新しい世界へと実験物理をいざないます。そこでもっともエキサイティングなことは、まったく知らない驚きを発見することです。まったく新しい事象や粒子、それらはエネルギーや物質、そして有史以来私たち宇宙を形作ってきた基本的な力に関する理解を一変させるかもしれません。たとえば、余次元空間やミニブラックホールの存在などです。

- Higgs

なぜ素粒子はそれぞれ異なった質量を有しているのでしょう?

素粒子はいかにして質量を獲得したのか、そして質量とエネルギーの関係はどうなっているのか、というのはとても重要な問題です。現在では、この問題を解決する答えとして、Higgs粒子という新しい粒子の存在が理論的に予想されています。Higgs粒子がもし存在するのであれば、ATLASではそれを発見し、質量に関する問題の解決に大きく貢献することになります。

- Dark matter

LHC実験でビッグバン直後の宇宙と同じ状態を再現し、なぜ宇宙が現在のような姿になったのかを探ります。そこでは、なぜ宇宙が"dark

matter"と呼ばれる未知の物質で満たされているのか、を解明しようとするものです。もし、dark matterが新しい素粒子であるならば、ATLASはその素粒子の発見し、dark

matterの謎に対する答えを見つけ出すことになるでしょう。

- 反物質

宇宙の最初期の頃には、物質と反物質が同量存在していました。この二つの相反する物質が、まったく同じであれば、それぞれがエネルギーだけを残して消滅してしまいます。ところが、現在私たちの宇宙は、私たち人間も含めて物質によって形作られているのは、なぜでしょう。それは物質と反物質の間にわずかな違いがあったから、というのが現在の予想です。ATLAS実験ではこの物質と反物質のわずかな違いを探ろうとしています。

(参考 CERN ATLAS brouchere)

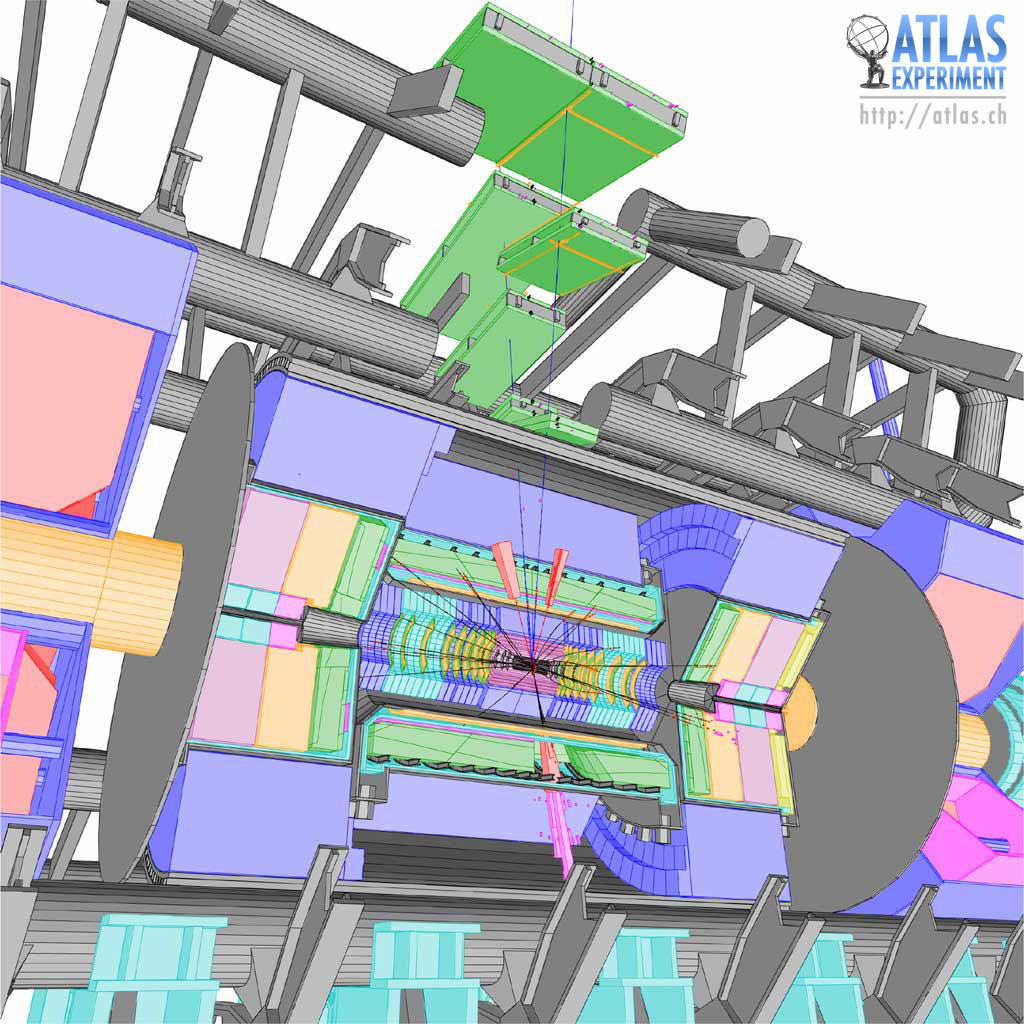

衝突事象イメージ Copyright (C) CERN

|